Ma fuite d’Autriche

Après l’annexion, mes parents ont tenté vainement d’obtenir un visa d’immigration pour un pays qui aurait bien voulu nous accueillir. Nous ne pouvions plus attendre. La « Nuit de Cristal » a précipité notre fuite.

Il ne nous restait qu’une solution possible, le passage illégal de la frontière belge, où se trouvaient déjà des amis viennois. Ils avaient envoyé à Papa un plan détaillé pour le parcours à emprunter. Par chance, mon père réussit à expédier à Bruxelles un conteneur d’effets personnels.

Il était impensable d’entraîner ma grand-mère, impotente, dans pareille aventure. Maman confia sa mère à un couple contraint de rester à Vienne en raison de leur âge avancé. Le moment venu, elles se séparèrent le cœur lourd, craignant de ne plus jamais se revoir et que ce fût là un adieu. Ma grand-mère est décédée le 18 décembre 1941 et a été enterrée au cimetière juif de Vienne, non loin de son mari. Contrairement aux victimes de la Shoah, elle a une sépulture !

Tôt le matin du 27 novembre 1938, jour de quatorzième anniversaire, avec des passeports d’apatrides, marqués croix gammée, car nous n’étions plus reconnus comme citoyens autrichiens n’ayant que les douze dollars autorisés par personne et un sac le strict nécessaire, silencieux et tristes, mes parents ont fermé porte sur un bonheur passé, et nous avons quitté Vienne pour ne jamais y revenir. Peu nous importaient les biens que nous y laissions. seule richesse que nous garderions à jamais serait le souvenir de vie de famille douce et heureuse. Nous étions habillés de neuf afin dépenser le plus utilement possible l’argent que nous n’avions pas droit d’emporter.

Suivant le plan reçu de nos amis, nous avons pris un train pour Aix-la-Chapelle et de là un tramway pour nous rapprocher le plus possible de la frontière. Nous avons tenté ensuite de franchir la forêt qui sépare l’Allemagne de la Belgique. Très vite notre « expédition » fut interrompue par des douaniers allemands qui nous ont attentivement

fouillés. L’un d’eux trouva dans la poche de mon manteau ma collection de timbres. Croyant avoir trouvé une « fortune » que nous aurions tenté de sortir frauduleusement, il se mit à examiner minutieusement chaque timbre de ce qui n’était qu’une collection d’enfant.

Contrit d’avoir emporté ma collection sans l’autorisation de mes parents, je voyais surtout mon père observer cette scène avec inquiétude. Il avait caché sur lui des valeurs et craignait naturellement une fouille plus approfondie ! J’ignorais bien sûr ce détail à l’époque. Cette collection, si précieuse pour moi, je l’ai récupérée à mon retour des camps. Un jour, lorsque je l’offrirai à mon petit-fils Adrien-Benjamin, je lui dirai combien elle représente une partie de mon enfance.

Relâchés à la tombée du jour, nous avons réussi sans autre anicroche à traverser la frontière belge et à prendre dans une petite gare un train pour Bruxelles. Maman nous a alors distribué les sandwichs préparés à la maison. Stoïquement, malgré ma faim, j’ai refusé le mien. Il contenait du saucisson qui n’était pas kasher. La consommation de viande kasher était évidemment interdite par les nazis, et étant à présent dans un pays libre je voulais respecter ma promesse faite à ma grand-mère.

La famille Grünblatt, nos amis viennois, nous a affectueusement reçus, heureux de nous revoir sains et saufs. Leur chaleureux accueil nous a réconfortés. Ils disposaient d’un minuscule trois pièces où ils s’entassaient déjà à quatre. Pourtant ils nous ont offert l’hospitalité, et nous dormions sur des matelas à même le sol, le temps de trouver à nous loger.

La plus grande partie des journées se passait dans les rues, le nez en l’air à l’affût des affiches : « Appartement à louer ». Cela nous a permis de faire connaissance avec cette belle ville, tellement différente de Vienne. Nous étions habitués en hiver à un froid sec et à la neige, mais ici une pluie fine tombait d’une façon presque ininterrompue. Mes chaussures neuves ont fini par prendre l’eau rendant mes chaussettes tout le temps humides.

Enfin nous avons trouvé une petite maison typiquement belge, dans l’agréable quartier d’Ixelles. Avec ardeur, Erika et moi avons déballé le conteneur arrivé entre-temps. Mais à notre entrain se mêlait une profonde mélancolie due à notre nouvelle situation de réfugiés.

Avec le peu de sérénité revenue, nous avons tenté de reprendre une vie relativement normale. Les Belges étaient avenants et courtois, contrairement aux Autrichiens que nous venions de quitter !

Avec ma sœur je découvrais les grands magasins. Nous étions subjugués par l’étalage des variétés de fruits, particulièrement en hiver, comme les cerises et les fraises, ou les pommes d’un vert brillant, appelées « granny smith », et surtout les monceaux de dattes, mon fruit préféré, vendues ici au kilo à un prix dérisoire, alors qu’à Vienne, fruits « exotiques », on les achetait à la pièce. J’en ai mangé jusqu’à l’indigestion. L’abondance en Belgique était nettement visible.

Autre découverte attrayante : le cinéma « permanent ». Pour un franc on avait le loisir de voir et revoir un film, alors qu’à Vienne les sièges étaient numérotés, et la durée limitée à une seule séance. Trop jeune, je n’y suis allé que très rarement. Ici mes parents m’accordaient davantage de liberté. Le petit garçon de notre départ de Vienne était devenu un adolescent.

À la suite d’un concours, j’ai eu la chance d’être admis dans une école technique, ouverte seulement pour une centaine de jeunes. Parmi les enseignants, également des réfugiés, se trouvaient des professeurs d’université qui se montrèrent, à juste titre, très exigeants. Nos huit heures d’étude par jour consistaient à nous donner le plus possible de connaissances en anglais, espagnol et français, sans oublier la physique, les mathématiques et le dessin industriel. L’objectif était de nous doter d’une formation aussi éclectique que possible, cette formation devant plus tard nous servir pour des études plus poussées. Je suis profondément reconnaissant à ces professeurs pour tout l’enseignement reçu durant cette période et qui m’a beaucoup aidé par la suite.

Invitée à Anvers pour son premier bal, Erika, alors qu’elle poursuivait encore ses études, remporta à seize ans un prix de beauté ! Mes parents étaient naturellement fiers, moi je n’étais pas étonné, je l’avais toujours trouvée très belle.

Le 3 septembre 1939, après l’agression de la Pologne, la France et l’Angleterre ont déclaré la guerre à l’Allemagne. C’était inéluctable. Jusqu’en mai 1940 le front franco-allemand est resté relativement calme. Aucun des belligérants ne prenant l’offensive, cette période fut appelée « Drôle de guerre ». Le slogan tant diffusé en France à la radio, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ! , avait fini par nous persuader que l’armée et l’aviation alliées étaient invincibles.

Ce calme apparent prit fin le 10 mai 1940 lorsque l’Allemagne envahit le Benelux en contournant la fameuse ligne Maginot, considérée jusqu’alors infranchissable… Face à notre logement bruxellois se trouvait une caserne de pompiers. Voyant ceux-ci évacuer leurs familles, mes parents ont décidé à leur tour de quitter « provisoirement » Bruxelles. Avec une petite valise chacun, muni du strict nécessaire, pensant partir pour une courte durée, nous nous sommes rendus à la gare du Midi. Les rues étaient désertes, les sirènes retentissaient de temps en temps, avertissant du survol des avions ennemis. La gare par contre était noire de monde. On se bousculait devant les guichets pour acheter des billets. Mon père, astucieusement, avec de simples tickets de quai, nous a fait accéder à un train qui partait pour Paris. Il pensait pouvoir payer les billets en cours de route, mais le train fut détourné de sa destination, et aucun contrôleur en vue ! Après plusieurs jours de voyage, l’illusion que notre départ était provisoire s’est envolée. Alors que nous restions dans l’ignorance de l’évolution de la guerre, notre train avec un millier de réfugiés s’arrêta enfin dans le Sud-Ouest de la France, à environ cinquante kilomètres de Toulouse, dans une pittoresque petite ville médiévale : Revel, dont l’origine remonte à 1342 et qui comptait alors 5000 habitants. C’est là que j’ai eu mon premier contact avec la France.

L’Armistice a été conclu en juin 1940, et la France fut divisée en deux grandes zones. Revel se trouva heureusement dans la zone « non occupée » par l’armée allemande, sous l’autorité du régime de Vichy avec Pétain comme chef d'État.

À la gare, sous un chaud soleil d’été, de nombreux habitants étaient là en curieux. La plupart des femmes, vêtues de noir, parlaient avec l’accent du midi un patois qui résonnait à mes oreilles comme de l’espagnol. Parmi ces personnes se trouvait Pauline Sarda. Spontanément elle proposa à mes parents, dès notre descente du train, de prendre Erika et moi pour la nuit chez elle, afin de nous éviter de dormir sur la paille, dans les granges réquisitionnées par la mairie pour les réfugiés qui arrivaient en nombre. En nous rendant à sa maison, nous avons rencontré une villageoise qui lui dit sur un ton méfiant : « Il paraît qu’il y a beaucoup de Juifs parmi les réfugiés ! »

La méconnaissance nourrit souvent l’appréhension, parfois même l’hostilité !

Ce fut un réel choc, nous nous attendions si peu à entendre une telle remarque dans ce lointain Sud-Ouest de la France ! En nous présentant à sa voisine, Louise Crayol, Pauline Sarda lui répéta ce qu’elle venait juste d’entendre :

« À ce qu’il paraît, il y aurait des Juifs parmi tous ces gens. Est-ce possible ? »

– Je ne comprends pas votre frayeur Pauline, vous semblez oublier que notre Seigneur Jésus-Christ était juif lui aussi ! »

Dès lors nous étions un peu plus à l’aise et ressentions une vive sympathie pour Tata Crayol. Nous l’appelions ainsi comme les nombreux autres enfants qui l’entouraient. Nos relations devenues plus intimes, je lui ai demandé ce qui lui avait inspiré sa réponse lors de notre première rencontre. Elle m’expliqua alors qu’étant catholique fervente tout comme Pauline, elle avait voulu calmer son inquiétude et que tout naturellement ce propos lui était venu à l’esprit. L’arrivée de ce flot de réfugiés dans ce petit coin paisible de France, où les gens n’avaient certainement jamais vu de Juifs, pouvait certes provoquer de la curiosité, mais une telle inquiétude était affligeante et inattendue.

Tata Crayol est restée durant toute sa vie une amie. Elle était pleine de courage et d’abnégation. Engagée volontaire à dix-huit ans pendant la première guerre mondiale comme infirmière, elle avait soigné avec dévouement un jeune militaire Paul Crayol, très gravement blessé, et s’était éprise de lui. Malgré son infirmité, paralysé des pieds à la taille, ils s’étaient mariés après les hostilités et installés à Revel, où Paul était né. Ils s’aimèrent durant vingt-trois ans. Ne pouvant avoir d’enfants, ils en avaient adopté trois. Paul était la bonté même, consacrant tout son temps aux personnes défavorisées. Le couple était apprécié et cité en exemple dans tout le village. J’ai toujours regretté de ne pas avoir connu cet homme exceptionnel, mort quelques mois avant notre venue.

Mes parents sont restés quelques jours dans une grange, puis Tata Crayol nous a accueillis tous les quatre dans sa petite maison, où nous étions très à l’étroit. En parlant de nous à ses voisins et nombreux amis, elle a trouvé à nous loger un peu plus tard chez les Brunel. La grand-mère Anna, sa fille Élise et son petit garçon René, âgé de huit ans, nous ont vite adoptés. Spontanément ils se sont retirés dans la partie la moins confortable de leur maison pour nous céder les plus grandes chambres. J’ai rarement rencontré tant de chaleur et de simplicité dans les rapports humains. Depuis mon retour de déportation, nous sommes allés, ma femme et moi, aussi souvent que possible, embrasser Pauline, revoir nos amis les Brunel et assister aux mariages et aux baptêmes des enfants. Quant à Tata Crayol, elle s’est rapprochée de ses enfants et petits-enfants qui avaient quitté la région.

Dans la ferme des Brunel, ma vie de petit citadin s’était transformée. J’ai appris à jardiner, à biner, à alimenter la maison de seaux d’eau fraîche venant du puits, à tailler les haies restées à l’abandon depuis le départ à la guerre de Marcellin, le mari d’Élise. Gentiment elle se moquait de mon français : « Tu parles comme une vache espagnole, mais je t’aime bien, va ! » (C’est le petit René qui m’a expliqué ce que voulait dire « vache espagnole ».)

Un autre jour, alors que je revenais tout essoufflé de ma corvée d’eau, avec la gentillesse qui la caractérisait, s’essuyant les mains sur son tablier, elle me chargea de transmettre un message à ma mère : « Dis-lui d’aller prendre au potager des légumes et des fruits et qu’elle ne se gêne surtout pas ! » Ma mère, qui ne parlait pas le français, a été ravie de cette aubaine !

Dans un coin de la grange, une bicyclette attendait le retour de son propriétaire. Je la regardais avec envie. Je n’avais pas enfourché de bicyclette depuis mon départ de Vienne. Enfin j’ai osé demander à Élise la permission de l’utiliser : « C’est bon, petit, prends-la, mais fais bien attention, ne l’esquinte pas, Marcellin doit la retrouver en état quand il reviendra. » En ces temps, surtout à la campagne, la bicyclette était presque l’unique moyen de locomotion. Quelle joie ! Que d’acrobaties j’ai pu faire avec elle ! J’ai pu aussi me rendre tous les soirs chez un paysan des environs, pour remplir six bouteilles de lait. Dans la région le lait servait surtout à nourrir les veaux. Au début fort intrigué, le fermier a fini par me prendre en amitié et m’a dit un jour en riant de bon cœur :

« Peuchère ! Petit, tu en fais quoi de tout ce lait ? Tu ferais bien de manger un morceau de lard et boire un bon coup de rouge !

– Avec le lait, Maman fait du beurre et du fromage blanc » ! Ma réponse le remplit de joie, et son rire retentit de plus belle !

Les Brunel, Tata Crayol, Pauline et mes amis paysans m’ont fait aimer ce coin de France auquel je reste, depuis lors, fort attaché. Le temps passé à Revel avec ma famille a été le plus paisible de ma vie « d’exilé ».

Le seul ami de mon âge, Isidore Sperber, habitait Castres, ville située à vingt-huit kilomètres de là. Je l’ai connu avec sa famille le jour où ils furent obligés de prendre la micheline à Revel pour se rendre à Toulouse. De temps en temps j’allais le voir avec « ma bicyclette ».

Cinquante-six kilomètres par jour, c’était pour moi une réelle performance. Debout, les mains crispées sur le guidon, zigzaguant de droite à gauche, comme les coureurs cyclistes, je grimpais les côtes que je descendais ensuite joyeusement et à toute vitesse. Fort heureusement Maman ne se doutait pas de mes prouesses sportives ! Quelle aurait été son inquiétude jusqu’à mon retour !

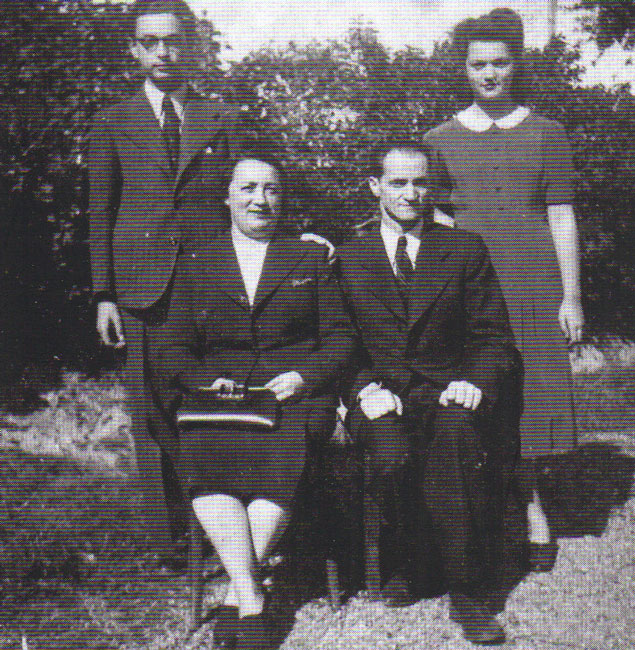

La famille au complet à Revel en 1942, peu avant notre déportation.

Au cours de l’année 1940, la plupart des réfugiés de nationalité belge sont retournés chez eux. Seuls les Juifs d’origine étrangère et quelques Israélites français sont restés à Revel et dans ses environs.

Après quelques mois d’accalmie, l’administration préfectorale a ordonné le rassemblement, dans un camp dit « de famille », des Juifs d’origine étrangère. Nous étions réticents, mais nos moyens financiers modestes nous ont obligés à nous soumettre à cette contrainte. Il nous a bien fallu quitter nos nouveaux amis consternés, et la tranquillité de Revel…

Agde, le « camp de famille » promis, se trouvait environ à une centaine de kilomètres de Revel. Emmenés en train, nous y avons été accueillis par des gardes mobiles en armes. Ils ont séparé les femmes des hommes, et les familles ainsi disloquées ont été mises derrière les barbelés. Agde était d’une répugnante saleté, la promiscuité permanente, pénible et déprimante.

« De nombreux camps d’internement, destinés aux “étrangers indésirables”, avaient été créés en 1938, sous la troisième République. »(1)

Lors de la guerre d’Espagne, après la chute de Barcelone, en février 1939, on comptait plus de 500 000 réfugiés espagnols, civils et militaires, parqués dans ces lieux. Déjà, dans un rapport sanitaire, le médecin-chef des camps, le général Péloquin, indiquait que l’on avait dénombré 15 000 morts dus au manque de soins et d’hygiène dans les camps d’Argelès, de Saint-Cyprien et du Barcarès. Ce rapport précisait en outre que : « Les hommes s’y trouvaient réduits à l’état d’animaux. » Parmi les réfugiés espagnols qui étaient internés à Agde lors de notre arrivée, beaucoup étaient encore diminués et affaiblis par leurs blessures de guerre.

À partir de 1940, ces camps servirent à l’internement des Juifs, et de là un grand nombre furent déportés dès 1942. Beaucoup de vieillards et de malades y sont morts et enterrés, en particulier à Gurs. Je cite une phrase des plus significatives d’un professeur d’histoire de l’université de Toulouse, qui a fait une étude sur ces nombreux camps du Sud-Ouest :

« Il faudrait écrire Gurs, Le Vernet ou Noé comme l’on écrit les défaites militaires : Alésia, Waterloo ou Sedan. »(2)

Papa souffrait depuis longtemps d’une bronchite mal soignée, elle s’était transformée en tuberculose. Il a dû, aussitôt arrivé, être hospitalisé à Béziers, et ce fut le commencement de l’éclatement si redouté de notre famille.

À dix-sept ans, Erika s’était engagée comme infirmière et accompagnait quotidiennement les malades du camp à l’hôpital. Elle est venue en aide à ceux qui étaient plus malheureux qu’elle, jusqu’au moment où elle a contracté une hépatite et fut hospitalisée à son tour à Montpellier. J’étais impressionné par son dévouement. Me trouvant seul dans le camp des hommes et voulant absolument rejoindre ma mère restée également seule depuis l’absence de ma sœur, à la tombée du jour j’ai essayé de me glisser furtivement sous les fils de fer barbelés pour la rejoindre. Rattrapé par un garde mobile me menaçant de son fusil, je me suis trouvé la rage au cœur, frustré, humilié, obligé de rebrousser chemin.

Après quelques semaines affligeantes passées dans ces lieux, ma mère et moi avons enfin reçu l’autorisation de rendre visite à mon père et à ma sœur. Papa, très affaibli, malheureux de ne pouvoir nous aider, nous a suggéré de ne plus retourner au camp ! Nous avons suivi son conseil et avons trouvé un hôtel minable, où nous n’étions heureusement pas obligés de remplir une fiche d’identité. C’était important, nous n’étions pas en règle avec les autorités.

Ma mère me donna, en guise de repas du soir, un morceau de pain. Après quelques bouchées je lui proposai ce qui restait. « Je n’ai pas faim. Je suis seulement un peu fatiguée. Mange mon chéri ! » Lorsque j’ai eu avalé la dernière bouchée, je me suis rendu compte de son pieux mensonge, mais un peu trop tard ! Après tant d’années, il me reste le remord d’avoir manqué à ce point de sensibilité.

De cette chambre, j’ai écrit de mon mieux à Tata Crayol pour lui faire part de notre situation et lui demander son aide. Chère et précieuse amie, sa réponse ne tarda pas. Elle avait même joint à sa lettre des tickets de pain. En raison des restrictions alimentaires, les achats ne pouvaient se faire qu’avec des tickets. Son envoi correspondait à la ration mensuelle d’une personne. Les tickets reçus étaient presque plus importants que l’argent.

Elle nous disait avoir fait des démarches auprès de la préfecture à Toulouse, pour que nous puissions revenir à Revel, se portant personnellement garante de notre famille. Plus tard j’ai pris connaissance de sa lettre qui traduisait bien sa générosité et sa grandeur d’âme. Un passage me reste en mémoire : « Mon mari, grand invalide de guerre, a fait don de sa vie à la Patrie et vient de mourir. Il aurait eu honte du sort réservé par la France aux réfugiés, venus ici chercher aide et protection ! »

C’est grâce à Louisette Crayol que nous avons pu revenir à Revel au début de l’année 1941, mais cette fois en résidence assignée et surveillée ! Dans un petit appartement, au rez-de-chaussée de la rue Notre-Dame nous nous sommes enfin trouvés de nouveau réunis.

En flânant près de ce nouveau logis, j’entendis le bruit d’une scie électrique. Curieux, je me suis arrêté devant une sorte de remise. Un homme sortit de l’atelier et avec bonhomie me demanda :

« Tu cherches quelque chose, petit ? »

Jean Rouanet était ébéniste. Voyant ma curiosité et mon intérêt, ilm’amena devant son établi et me montra de quelle façon on constituait avecdes petits morceaux de bois d’essences variées, préalablement découpés, unassemblage en marqueterie. J’étais captivé ! Lorsqu’il m’a proposé dedevenir son apprenti, j’ai accepté avec joie. Tout de suite j’ai aimé travailler le bois et l’odeur particulière qui régnait dans l’atelier. Depuis lors, j’ai un penchant pour les beaux meubles bien faits. « Du bel ouvrage », aurait dit Rouanet… J’ai encore en ma possession un plateau qu’il m’a aidé à réaliser pour l’anniversaire de ma mère, décoré de fleurs en marqueterie de style Louis XVI. Encore de nos jours, Revel est réputée pour ses copies de meubles de style et ses ateliers reconnus pour leur compétence dans la restauration des meubles anciens.

Mon patron me versait un salaire de cent francs par mois. Tout fier, je m’empressais de remettre cet argent à mes parents.

Jean Rouanet était pétainiste, et nos discussions, bien que difficiles, étaient naturellement animées ! Tout en améliorant mon français, elles me permettaient d’être au courant du déroulement de la guerre. Souvent je lui tenais tête, mais à sa manière il m’aimait bien. J’étais « son petit Juif » ! Quand l’Allemagne a attaqué l’Union soviétique, je suis arrivé joyeusement au travail en affirmant :

« Ça y est, l’Allemagne va perdre la guerre ! Rappelez-vous les guerres napoléoniennes !

– Tais-toi, tu n’y connais rien ! »

Il était visiblement agacé ! Catholique pratiquant, bon père de famille, il s’engagea plus tard, pour son malheur et celui des siens, dans la Milice. Il a été arrêté après la Libération et chassé de Revel. Il n’a rien fait pour me revoir après mon retour d’Auschwitz, moi non plus.

Erika avait également trouvé du travail comme apprentie aide-comptable dans la distillerie « Rayssac Cie » et donnait des leçons d’allemand à Renée, la fille du docteur Roger Ricalens, médecin de mon père. Plus tard j’ai appris qu’il était résistant. Nous l’appréciions énormément et lui faisions entièrement confiance.

Quelques jours avant la fin de la guerre, en juillet 1944, les maquisards de la Montagne Noire voulant célébrer la fête nationale à Revel ont occupé provisoirement le village et installé des barrages sur toutes les routes des environs. Roger Ricalens revenant au petit matin de chez un malade, croyant avoir à faire à des miliciens, força un de ces barrages et fut tué par ses propres camarades au volant de sa voiture.

Une rue de Revel porte son nom, et un monument a été érigé à l’emplacement où eut lieu ce drame. Après la Libération, en 1945, le brigadier de gendarmerie de Revel, accusé de collaboration avec l’occupant et poursuivi également pour son acharnement à m’arrêter (voir chapitre « Déportation ») a prétendu au cours de son procès que le docteur Ricalens m’aurait dénoncé en 1942 lorsque je m’étais caché chez lui ! Ce gendarme ignoble n’ignorait pas les conditions de sa mort tragique, se permettant ainsi de le mettre en cause et d’ajouter à cet odieux mensonge, la trop fréquente excuse : « Je n’ai fait que mon devoir, j’ai exécuté les ordres reçus ! » Nombreux sont les gens qui estiment encore aujourd’hui obligatoire d’exécuter des ordres, quels qu’ils soient. Ne faut-il pas expliquer au cours d’éducation civique les limites de l’obéissance ?

Ce n’est qu’en 1997, lorsque l’accès aux archives de Toulouse est devenu possible, que j’ai pris connaissance de ce faux témoignage qui risquait de porter préjudice à cette honorable famille. Lors de la commémoration de sa mort en 1998, je me suis rendu spécialement à Revel pour cette manifestation et j’ai déposé au pied du monument une gerbe, témoignant ainsi par ma présence de la confiance et de la reconnaissance que je porte au défunt.

Il y eut aussi des comportements courageux. La lettre de démission du commissaire de police Jean Philippe, du 7e arrondissement de la ville de Toulouse, datée du 13 janvier 1943, est exemplaire. Ce commissaire a su, à un moment crucial, choisir avec abnégation son camp :

Monsieur l’Intendant Régional de Police.

« Durant l’année écoulée, ayant l’honneur de servir sous vos ordres, j’ai eu l’illusion de servir mon Pays ; aujourd’hui – et en toute conscience – j’estime que la tâche qui m’incombe m’est imposée par une Administration servile qui se vautre dans la défaite. En conséquence, trop loyal pour vous trahir, je considère qu’il ne m’est plus possible de vous affirmer mon dévouement.

Peut-être me répondrez-vous que je suis lié par un serment librement consenti. Ce serment, je l’ai prêté à un chef d'État incarnant la France ; en fait, c’est à la France et à Elle seule que j’ai juré fidélité. Il vous restera à apprécier si, changeant de camp, je sers ou trahis ma patrie.

En ce qui me concerne, je n’admets qu’une voie : celle du Devoir.

Votre autorité d’Intendant me blâmera et me frappera peut-être, mais j’ai l’intime conviction que votre cœur de soldat me comprendra.

C’est au Colonel, au Légionnaire que j’adresse ces mots d’adieu, avec le secret espoir que l’avenir me permettra de servir encore sous ses ordres, mais selon mon Idéal et la seule loi qu’un Français puisse admettre : celle de l’Honneur.

En vous exprimant ma gratitude pour la bienveillante autorité dont vous fîtes toujours preuve à mon égard, je vous prie, mon Colonel, de vouloir bien agréer l’expression de mon respect. »

Signé : Philippe

Jean Philippe a été relevé de ses fonctions, déporté comme résistant et fusillé en Allemagne. Il a reçu à titre posthume la distinction bien méritée de « Juste parmi les Nations », décerné par Yad Vashem, à Jérusalem (centre mondial de la Shoah).

Je lis cette lettre émouvante et courageuse dans le cadre des témoignages que je fais depuis de nombreuses années dans les écoles. Les élèves l’écoutent dans un silence respectueux. Elle devrait naturellement aussi trouver sa place dans un programme d’enseignement scolaire.

Il est évident que tous les Français n’avaient ni le courage ni la dignité du commissaire Jean Philippe.

Voici une autre lettre datant du 20 mai 1941, d’une scandaleuse indifférence si elle est lue au premier degré ; une lettre d’une grande force, si, au contraire, son auteur l’a écrite par dérision ; hypothèse que je n'exclus pas ! L’authenticité de ce courrier est certifiée par un cachet officiel.

Adresse et

numéro de téléphone de l’expéditeur.

Monsieur le Commissaire Aux Questions Juives.

Paris, le 20 mai 1941

« Des milliers de Juifs étrangers ou non ont été envoyés dans des camps de concentration.

Je n’y vois aucun inconvénient et je m’en moque, n’étant ni pro-sémite ni antisémite. Mais, ce dont je ne me moque pas, ce sont des incidences de cette mesure que l’administration n’a pas prévues, naturellement.

J’avais donné à réparer deux paires de chaussures, à ma femme et à moi, presque neuves (des coins d’acier à poser) à un petit cordonnier de la rue Lemercier, dont je ne savais rien, si ce n’est qu’il travaillait fort bien.

Quand je suis allé rechercher ces chaussures, samedi dernier, j’ai trouvé la boutique fermée et le savetier dans un camp ! Et nos chaussures ? Devrons-nous sortir en pantoufles, car il ne faut pas songer à les remplacer par ces temps de cartes, tickets ou bons ?

Au Commissariat de Police, on ne sait rien, si ce n’est qu’il faudra, peut-être, attendre la nomination d’un Commissaire Gérant, c’est-à-dire des mois et combien de paperasse, démarches et formalités ?

N’étant certainement pas le seul dans ce cas, je vous serais obligé, Monsieur le Commissaire, de bien vouloir me laisser savoir ce qu’il faut faire pour rentrer en possession de ces chaussures, dont le besoin est impératif.

Veuillez agréer, je vous prie, l’expression de ma considération distinguée. »

Signé : P. V.

Ci-joint timbre pour la réponse.

Des lettres plus odieuses les unes que les autres se trouvent parmi les documents des archives nationales.

Alors que nous avions retrouvé une relative quiétude à Revel, des événements tragiques se produisaient dans la zone occupée par les Allemands et dans la zone dite libre de « Vichy ».

Nous étions dans l’ignorance totale des lois françaises anti-juives promulguées dès 1940, ainsi que des arrestations dramatiques à Paris, de la « Rafle du Vel’ d’hiv’ » des 16 et 17 juillet 1942, au cours desquelles 13 152 femmes, hommes et vieillards, dont 4115 enfants en bas âge ont été arrêtés par la police parisienne et parqués dans des conditions terribles au « Vélodrome d’hiver », pour être ensuite déportés, via Pithiviers, Beaune-la-Rolande ou Drancy, à Auschwitz.

Étrangement, notre paisible coin du Lauragais, où nous vivions préservés, nous laissait espérer de pouvoir y rester en toute sécurité jusqu’à la fin de la guerre. Ce n’était hélas qu’une illusion !

(1)Le camp d'internement, Histoires de Noé, Eric Malo, 1993.

(2) Les juifs à Toulouse et en midi toulousain au temps de Vichy, Professeur Jean Estèbe, éd. Presses universitaires du Mirail, 1996.